|

能格動詞(反使役化動詞)と脱使役化動詞と動詞の自他

影山(2001 p.15)によると、breakのように自他交替を示す動詞のことを能格動詞という。他動詞としてはThe boy broke the vaseがあり、自動詞としてはThe vase brokeがある。能格動詞にはほかにもopen, shut, shatter, drop, slideなどがある。

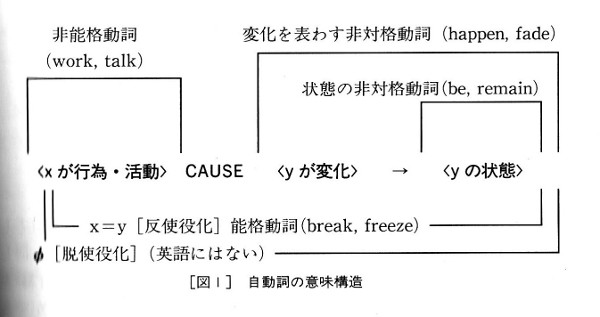

影山(2001 pp.29-33)によると、自動詞は4種あり、非能格動詞、非対格動詞、能格動詞(反使役化動詞)、脱使役化動詞がある。

能格動詞は反使役化動詞と同じものという扱いになっている。反使役化動詞とは「他力または自力によって変化する」動詞とあり、脱使役化動詞とは「他力の存在を陰に隠して、対照の変化のみを表す」動詞とある。

反使役化動詞は「<xが行為・活動> CAUSE <yが変化> → <yの状態>」という行為連鎖においてx=yと同定できる場合を指すとある。The vase brokeやThe door openedでは花瓶やドアの自発性・自力性を重視して「他力によるのではなく、自力で~した」という風に解釈される。

脱使役化動詞は「<xが行為・活動> CAUSE <yが変化> → <yの状態>」という行為連鎖においてx=φ(不特定の人やものや出来事)と解釈できる場合を指すとある。例えば「彼らはお金を見つけた」という他動詞文に対する「お金が見つかった」という自動詞文である。「見つかる」という脱使役化動詞においては、動作主は不特定の人として伏せられている。そして英語にはこの脱使役化動詞がないとある。例えばThey found the moneyとは言えるが、The money foundとは言えず、自動詞を使わずに他動詞の受動態でThe money was foundと言う必要がある。日本語には「見つかる」のように脱使役化動詞が存在するのに英語には存在しない。

同書はこの理由を、「個人を尊重する英語社会(「スル型」言語)では行為者がいれば、それを明確に述べるのが普通である」としている。つまり池上嘉彦の言う客観的把握をする言語には脱使役化動詞という種の自動詞が存在しないのが自然ということになる。逆に「見つかる」のような脱使役化動詞は「ナル型」言語の日本語の特徴といえるそうである。実際、主観的把握をする日本語には脱使役化動詞「見つかる」があり、この説明に沿う。ただ同じく主観的把握をする韓国語を見てみると、「彼らはお金を見つけた」が그들은 돈을 발견했다(찾았다, 찾아냈다)であるのに対し、「お金が見つかった」は돈이 발견되었다(나왔다)である。これは直訳すると「お金が発見になった(=お金が発見された)」とか「お金が出てきた」であり、「見つかる」という言い方ではない。韓国語では찾아나다や찾아지다とは言えず、찾아내어지다(捜し出される)も不自然な受動表現である。찾아내어진よりも발견된のほうが一般的であり、「見つかる」に綺麗に対応する自動詞は存在しない。影山(2001)が述べる理由が正しいのだとしたら、主観的把握をする韓国語にも「見つかる」のような脱使役化動詞があるはずだが、「見つかる」に関してはそうなっていない。

ただ、ほかの脱使役化動詞である「掛かる」「植わる」「決まる」「儲かる」に関しては「걸리다」「심어지다」「정해지다」「벌리다」が存在し、「壁に絵がかかった」「庭に桜の木が植わった」「予算案が決まった」「大金が儲かった」はそれぞれ「벽에 그림이 걸렸다」「마당에 벚나무가 심어졌다」「예산안이 정해졌다」「큰돈이 벌렸다」と言うことができ、かつこれらは自然な言い方なので、韓国語にも脱使役化動詞があると見てよいだろう。

ここで人工言語に視点を投じてみよう。エスペラントは客観的把握をする西洋語を元に作られたアポステリオリな言語であるため、客観的把握をすると考えられる。「見つける」はtroviであり、これは他動詞である。他動詞を自動詞に変える接辞の-iĝ-を付けるとtroviĝiになり、これが「見つかる」に当たる。英語と同じく客観的把握をする言語であるにもかかわらず脱使役化動詞が存在し、 En 1526 jaro la Silezio troviĝis sub regado de Habsburgojのような言い方が可能である。

なお、アルカも基本的に客観的把握をする言語であり、影山(2001)の論法で言えば脱使役化動詞は存在しないほうが自然になる。だがアルカの動詞はすべてが他動詞であり、自動詞は統語的手段によって表現される。そのため脱使役化動詞は存在しない。ではアルカで「見つける」と「見つかる」はどう表現されるのか。「彼らはお金を見つけた」はluus sakat gilであり、「お金が見つかった」はgil at sakである。自動詞がないので脱使役化動詞も存在しないことになるが、自動詞に相当するet sak(見つかる)という表現は可能である。アルカではel sakat gil(不特定の人がお金を見つけた)という他動詞文が冗長であるため、gil at sakという自動詞相当文になることがある。後者はお金に話者の焦点が当たっており、お金が見つかったという事態に話者の興味があり、誰が見つけたかには焦点が当たらない表現である。他動詞を受動態にしてgil sakat yu(お金が見つけられた)と言うことも可能だが、この場合はお金を見つけた誰かの存在がありながら、あえてそれが誰なのかぼかして言及しないというイメージがある。

上で見たように、自動詞は4種存在する。自動詞を基底とする人工言語を制作した場合、各々の動詞が4つのうちどれに当たるかをいちいち覚えねばならず、これは学習効率を低下させる。

一方他動詞は「<xが行為・活動> CAUSE <yが変化> → <yの状態>」という行為連鎖をまるまる表すことができるので、たった1種の類型があればよく、他動詞を基底とすると動詞ごとに類型を覚えなくて済み、学習効率が向上する。

ただしこの方法にも問題がある。他動詞は必ずしも「<xが行為・活動> CAUSE <yが変化> → <yの状態>」という行為連鎖全体を表すわけではない。breakやopenはこの類型だが、push, hit, kickなどは必ずしも対象の変化を含意しないため、一連の行為連鎖すべてをカバーしない。openもpushも他動詞だが、openはThe door openedと言える反面、pushは*The door pushedと言えないというように、自動詞にできるかどうかで違いが出てしまう。つまり行為連鎖のどこまでをカバーするか、動詞ごとに覚えねばならず、学習効率が良くない。

この問題を回避するには、動詞に自他の区別をせず、他動詞だけを用いればよい。この場合自動詞が存在しないので、自動詞用法があるかどうかを覚える必要がなくなる。実際アルカには自動詞はなく、自動詞相当物は他動詞と繋辞を組み合わせて表現される。この自動詞相当物は他動詞から規則的に派生させられるため、動詞ごとに自動詞相当物が作れるか否か覚える必要がない。英語ではThe door openedは言えても*The door pushedは言えない。しかしアルカではomi at hom(ドアが開いた)もomi at rok(*ドアが押さった)も言える。しかもomi at rok(*ドアが押さった)は他動詞から作った受動態文のomi rokat yu(ドアが押された)とニュアンスが違い、区別される。後者は押した人の存在が匂わされているが、あえてそれが誰であるか隠しているというイメージであり、前者は風などでドアがふっと自然と押されたというイメージである。

なお、アルカはすべての動詞が他動詞であるとともに、すべての他動詞が「<xが行為・活動> CAUSE <yが変化> → <yの状態>」という行為連鎖をまるまる表す。日本語の「切る」は行為連鎖をすべてカバーするが、「押す」は変化や結果状態を含意しない。だから「卵を半分に切る」とは言えても「卵を半分に押す」とは言いづらく、「卵を半分に潰す」のほうが自然となる。

一方アルカはすべての動詞が行為・変化・結果状態という一連の行為連鎖を含意する。kil(切る)やrok(押す)はもちろんのこと、xa(いる)のような日本語だと純然たる自動詞に分類される動詞までもがそうである。an kilat xaki a tifa(私は卵を半分に切った)も可能だし、an rokat xaki a tifa(私は卵が半分になるまで押した)も可能である。その上、an xat popa a diia(私は信号が青になるまで信号のところにいた)のような表現も可能である。

アルカのように動詞の自他を区別せずすべて他動詞にすれば、学習効率は向上する。すべて自動詞にした場合、各動詞が上記の4種のうちどれに当たるかを覚えねばならず、学習効率が低下する。すべてを他動詞にした場合でも、「行為だけを表す動詞」「行為と変化と結果状態を表す動詞」などといった類型があれば、動詞ごとにどの類型に属するか覚える必要があり、学習効率が低下する。あらゆる他動詞が行為・変化・結果状態という一連の行為連鎖を含意すれば、動詞ごとに類型を覚える必要がなくなり、学習効率が向上する。

日本語では「いる」は自動詞であり、更に「笑う」は非能格動詞であり、「死ぬ」は非対格動詞であり、「ひらく」は能格動詞(反使役化動詞)であり、「見つかる」は脱使役化動詞であり、「切る」は対象の変化まで含意する他動詞であり、「押す」は行為のみを表す他動詞である。学習者はネイティブ並みに語法を養おうとすると、動詞ごとに類型を覚える必要がある。ネイティブも実は幼少期に何年もかけて無意識のうちに用例などから動詞の類型を習得している。一方アルカには行為・変化・結果状態という一連の行為連鎖を含意する他動詞しかない。xa(いる)のような動詞についてもそうであり、xaの本来的な意味は「x(存在するもの)はy(存在する場所)におり、yはz(信号が赤から緑に変化するなど)の状態に変わる」というものであり、kil(切る)のような純粋な他動詞とまったく同じ意味構造を持っている。この点でアルカの動詞の学習効率は極めて高いといえる。それでいて自動詞表現は規則的に作ることができるため、運用効率も悪くない。

しかし人工言語を制作する際は日本語や英語などの自然言語のように動詞ごとに異なった類型を宛てがう方法もありうる。学習効率がアルカに比べて低下するのは事実だが、自然言語のように言語を扱えるという意味では、よりその人工言語を自然言語ライクにできるという点でメリットがある。アルカは確かに合理的かもしれないが、その一方で機械的で工学言語的で自然言語らしさが足りない。

自言語が芸術言語で、自世界において自然言語という設定であるならば、アルカのような体系は避けたほうが無難である。というのも、アルカのような体系を持った自然言語はおよそ考えづらく、いかにも人工言語らしさが漂うためである。もし自世界で自言語が自然言語という扱いであるならば、英語や日本語のように動詞ごとに様々な類型を持たせたほうがリアリティがある。アルカの場合は自世界となる異世界カルディアの中でも人工言語という扱いなので、このような体系でも世界観的に矛盾しない。

|